Unternehmensgeschichte von ZEISS

Anlässlich des 175-jährigen Firmenjubiläums bietet ZEISS in den Bereichen Jagd und Naturbeobachtung mit einer historischen Artikelserie zur Unternehmensgeschichte sowie deren Einfluss auf die Entwicklung der Innovationen und heutiger Technologien einen spannenden Rück- und Ausblick auf das Unternehmen und seine Historie.

Der Erste Weltkrieg, die Weltwirtschaftskrise und der Zweite Weltkrieg waren Jahre des Auf und Ab. Mit der Teilung Deutschlands wurden aus dem weltberühmten ZEISS Werk in Jena zwei Firmen: das Kombinat VEB Carl Zeiss Jena und Carl Zeiss West Germany in Oberkochen. Es folgten Konfrontation, Koexistenz und schließlich Wiedervereinigung der beiden ungleichen Unternehmen. Und nun der Reihe nach …

Der erste Weltkrieg unterbrach die Arbeit an den Zivilgeräten. ZEISS fertigte fast ausschließlich Produkte für den militärischen Gebrauch – allen voran Ferngläser und Entfernungsmesser. Ab 1917 wurden die ersten Weitwinkel-Okulare in Ferngläsern verbaut, welches auf einer Entwicklung des Konstrukteurs Heinrich Erfle basierte. 1920 kam das ZEISS Zielacht auf den Markt – das erste Zielfernrohr mit achtfacher Vergrößerung und einer für die damalige Zeit bemerkenswerten Dämmerungsleistung. Nur zwei Jahre später folgten die ersten Zielfernrohre mit variabler Vergrößerung: Zieldovier und Zieldosechs. In den Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft richtete ZEISS das wissenschaftliche und produktionstechnische Potenzial zunehmend auf die kriegswirtschaftlichen Erfordernisse aus.

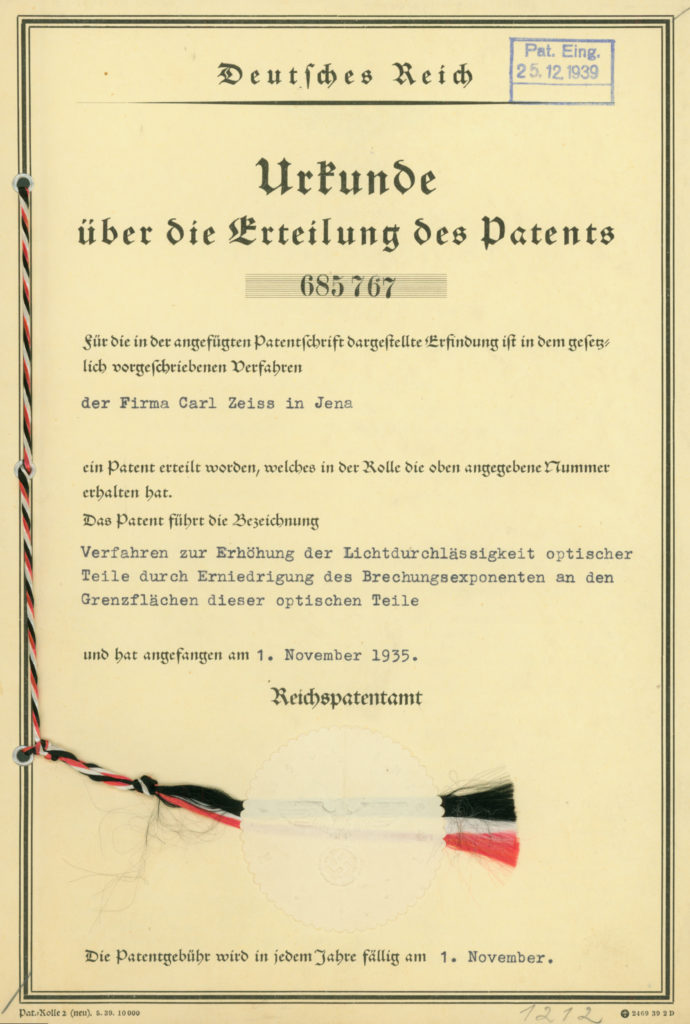

Während dieser Zeit beflügelten nicht nur neue Konstruktionen die Branche – vermeintlich kleine Entwicklungen sollten die Produkte entscheidend prägen und zum Garanten der technischen Vorreiter-Rolle von ZEISS werden. Ab 1933 setzte man vorwiegend Leichtmetalle ein, um Messing und Zink im Gehäusebau abzulösen. 1935 entwickelte der ZEISS Ingenieur Dr. Alexander Smakula eine Antireflexbeschichtung, mit der sich die Lichtdurchlässigkeit der Ferngläser um 50 Prozent steigern ließ – diese „Transmission-Beschichtung“wird durch ein T* gekennzeichnet und bestimmt den herausragenden Ruf der ZEISS Optiken bis heute.

Die Patentschrift der Firma Carl Zeiss für die Erfindung ZEISS T*Vergütung.©ZEISS Archiv

Im Sommer 1945 brachten amerikanische Truppen führende ZEISS Wissenschaftler und entscheidende Konstruktionsunterlagen in den Westen Deutschlands, wodurch das wissenschaftliche Potenzial des Ostens enorm geschwächt wurde. Im württembergischen Oberkochen bauten die ehemaligen Jenaer Mitarbeiter ein neues Unternehmen auf. In Jena begann der Wiederaufbau im Sommer 1947.

In den späten 1940er und während der 1950er Jahre wurde nicht nur das traditionelle Fertigungsprogramm an beiden ZEISS-Standorten wieder aufgenommen – die Wissenschaftler und Konstrukteure beider Unternehmen wandten sich auch neuen Entwicklungsfeldern zu. Beispiele dafür waren die Elektronenmikroskope oder das Kernspurmikroskop, welches Jena für das bei Moskau gelegene Kernforschungsinstitut baute. Beide Betriebe produzierten zudem wieder astronomische Großgeräte.

Das Oberkochener Unternehmen wurde immer erfolgreicher. Es war also nur noch eine Frage der Zeit, bis sich der politische Ton zwischen Ost und West verschärfen sollte. Im Osten bestimmten immer mehr Partei und Staat die Linie und vor allem den Außenhandel. 1953 wurde das Ende der Zusammenarbeit zwischen Jena und Oberkochen erzwungen. Weltweit dauerten die Auseinandersetzungen um die Warenzeichen bis 1989 an.

Nach der deutschen Wiedervereinigung kam man wieder zusammen, organisatorisch und strategisch, jedoch zogen die Zeissianer noch nicht an einem Strang. Das vereinigte Unternehmen geriet Mitte der 1990er Jahre in eine Krise. Durch tiefe Einschnitte bei der Mitarbeiterzahl und beim Produktsortiment gelang es, ZEISS wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Viele sind sogar der Meinung, dass nur die konsequente Sanierung Carl Zeiss vor dem Ruin gerettet hat. Zugpferd der Entwicklung war allen voran die Halbleitertechnik, die enorme Wachstumszahlen vorwies. Neben dem Bereich Halbleiter boomte auch die Industrielle Messtechnik. 1999/2000 zeigte sich dann endgültig der nachhaltige Effekt der Umstrukturierungen.

2004 trat – nach langen Verhandlungen – die Reform der Carl-Zeiss-Stiftung in Kraft und das Unternehmen wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, die zu 100 Prozent der Stiftung gehört. Heute ist die Carl Zeiss AG eine Holding, die mehrere Tochterunternehmen umfasst. Neben Oberkochen und Jena sind Wetzlar und Göttingen in Deutschland, Dublin und Minneapolis in den USA und Shanghai in China die wichtigsten Produktionsstandorte weltweit. Wetzlar ist als Zentrum der Optik und Feinmechanik durch Moritz Hensoldt seit 1928 durch den Aufkauf der Carl-Zeiss-Stiftung die deutsche Produktionsstätte der ZEISS Ferngläser, Zielfernrohre und Spektive.

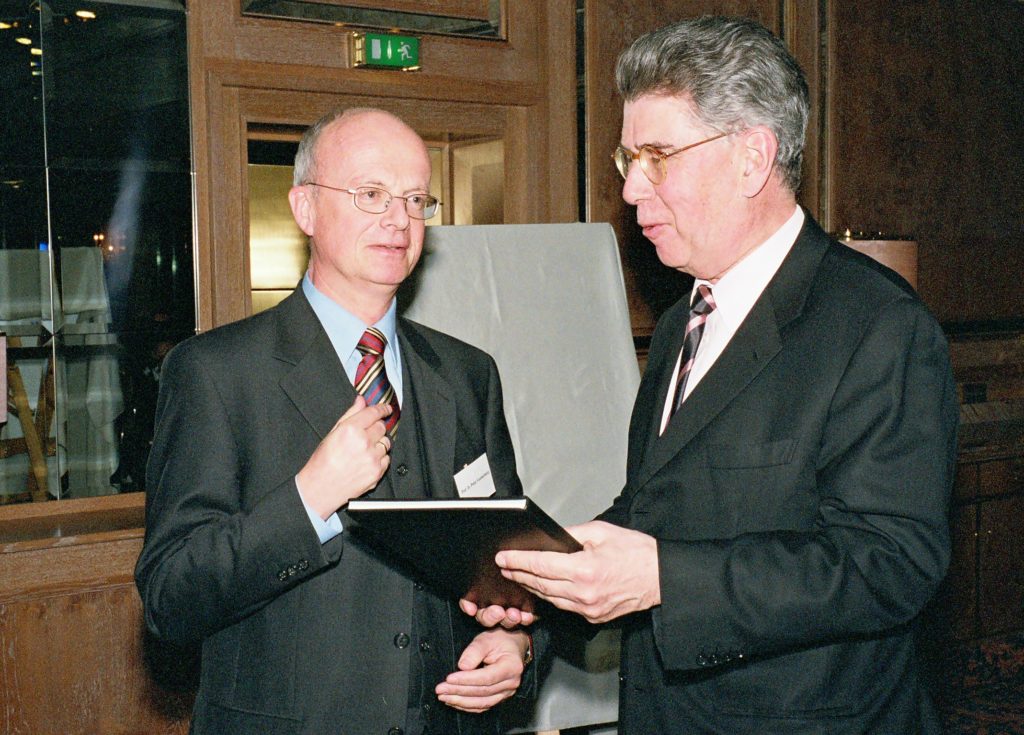

Nach langen Verhandlungen konnte 2004 die Reform der Carl-Zeiss-Stiftung unterzeichnet werden. ©ZEISS Archiv

Welche wegweisenden Entwicklungen in der Optik durch ZEISS entstanden sind und wie diese heutige Technologien prägen, beleuchten wir im nächsten Teil der Serie.