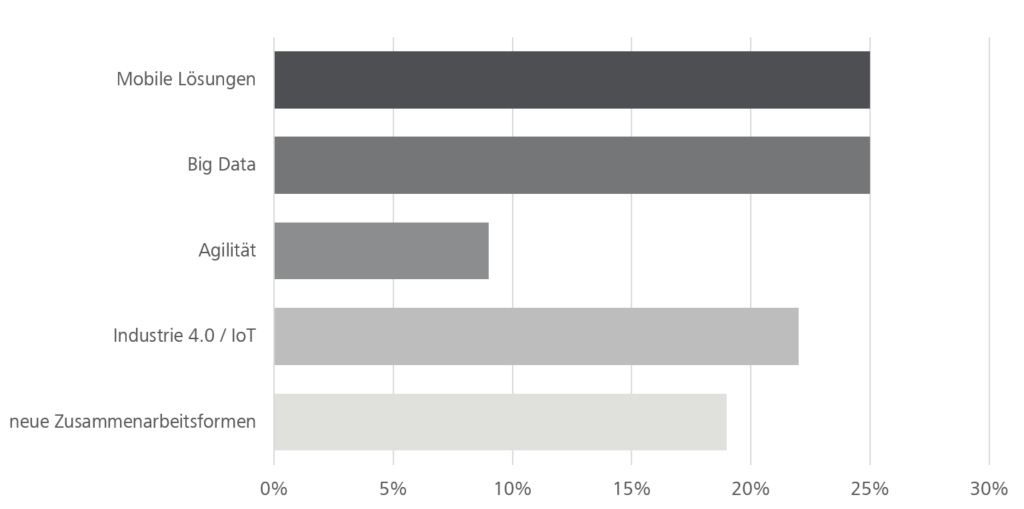

In einer Studie der Capgemini (Capgemini Consulting, 2016) benennen die Befragten „Zu wenig Mitarbeiter mit entsprechendem Know-how“ als größte Hürde der Digitalisierung in ihrem Unternehmen. Nicht selten versucht man, diesem Problem durch die Integration eines oder mehrerer externer Dienstleister beizukommen. Aus gleicher Studie geht zudem hervor, dass diese Dienstleister zusehends in Bereichen oder Projekten eingesetzt werden, in denen innovative Lösungen geschaffen werden sollen. Vermutlich in diesem Zusammenhang gehen durchschnittlich bereits 23,3% der Befragten in Projekten nach agilen Frameworks, Methodiken oder Philosophien wie Scrum, Kanban, DevOps oder Scaled Agile Framework vor.

Wir setzen als Dienstleistungsunternehmen schon seit Langem auf agile Vorgehensweisen. Seit 2013 bilden wir gemischte Teams aus Auftraggeber und Dienstleister nach unserem Konzept für verteilte agile Entwicklung: Ein Team, ein Office, kurz ETEO und geben diesen Teams Werkzeuge und Good Practices für diese anfangs außergewöhnliche Arbeitssituation an die Hand. Das Konzept bedient sich der Erkenntnisse aus der Befragung unserer Teams, die bereits nach diesem Muster arbeiteten und wurde anschließend in einem crossfunktionalen Team wissenschaftlich fundiert weiterentwickelt, wobei immer neue Erkenntnisse aus unseren Teams einflossen.

Bei uns sitzt das Team gemeinsam in einem Projektraum. Die typischerweise 2-3 physischen Räume an den einzelnen Standorten sind über permanente Videokonferenz verbunden. Jeder Standort verfügt idealerweise über einen 80-Zoll-Bildschirm pro Standort, sodass der Eindruck entsteht, das andere Teilteam durch ein Fenster zu sehen.

Ein Werkzeug, mit dem wir sowohl in unseren Teams, als auch bei externen Coachings arbeiten, ist der ETEO Wertekompass, welcher die fünf Scrum Werte Offenheit, Verpflichtung, Fokus, Respekt und Mut mit weiteren Werten vereint, die speziell – aber nicht nur – in verteilten Teams kritisch zu sein scheinen: Identität, Vertrauen, Empathie, Zusammenarbeit und Einfachheit.

Während der Coachings befragen wir die Teams meist, welcher Wert für sie der wichtigste ist. Wenig überraschend wird hier häufig der Wert Vertrauen genannt. Schon Patrick Lencioni beschrieb in seinen „Five Dysfunctions of a Team“ (Lencioni, 2002) das Vertrauen als die Basis jeglicher Zusammenarbeit im Team. Und letztlich scheinen auch die einzelnen Werte in Wechselwirkung zueinander zu stehen. Beispielsweise schafft Offenheit im Team Vertrauen untereinander. Auch ist es bei Scrum – wo nicht der einzelne Beitrag, sondern die Teamleistung zählt – nur dann möglich, sich auf ein gemeinsames Sprintziel zu verpflichten, wenn man einander vertraut.

Doch wie schafft man in einem verteilten Team Vertrauen, in dem man sich nur vergleichsweise selten sieht und kleine Missverständnisse sich nicht mal eben in der Mittagspause oder bei einem gemeinsamen Heißgetränk in der Kaffeeküche aufklären lassen? Unausgesprochene Dinge können schnell zu Konfliktherden heranschwielen und lassen das Vertrauen im Team sinken oder sogar ganz verschwinden.

Paartherapie

Deshalb ist es besonders wichtig, sich zunächst durch eine ausgiebige Präsenzphase über 4-6 Wochen kennenzulernen, um einander einschätzen zu können. Denn gerade über schriftliche, asynchrone Kommunikation wie E-Mail entstehen schnell Missverständnisse. Hier hat sich die ständige Videokonferenzschaltung bewährt, denn sie hilft zu sehen, wer gerade anwesend ist und wie sich jeder augenscheinlich fühlt. Doch selbst wenn man eine Videokonferenzanlage im Einsatz hat, sollte man darauf achten, diese nicht ausschließlich für den fachlichen Austausch zu nutzen. Ist das Vertrauen einmal gering, überrascht es uns immer wieder, wie schnell kleine verbale oder nonverbale Signale dazu führen können, dass das Vertrauen gänzlich erschüttert wird. Beispielsweise hatten wir in einem Projektteam die Situation, dass sich die Teammitglieder an einem Standort aus Bequemlichkeit im Daily vor der Videokonferenz an einen hinter ihnen stehenden Tisch lehnten. Die Kollegen am anderen Standort beschrieben, dass dies wie eine bedrohliche Front auf sie wirkte. Solche Missverständnisse treten vor allem dann auf, wenn nicht in die Stärkung des Vertrauens investiert wird und sich das Team nicht in regelmäßigen Abständen (alle 6-8 Wochen) wieder trifft.

Noch günstiger ist es, jeden Sprintwechsel an einem Standort verbringen zu können. Dies eröffnet auch die Möglichkeit, die Sprint Retrospektive gemeinsam in einem Raum durchzuführen – ein großer Vorteil bei einem Meeting, dass einen großen Mehrwert aus dem Vertrauen schöpft, das im Team herrscht. Denn Vertrauen bildet ein Fundament für den Respekt voreinander sowie für den Mut, Verbesserungspotential im Team mit kreativen, innovativen Lösungsansätzen zu entfachen.

Die Arbeit mit einem gemeinsamen Wertesystem ist jedoch nur eine Herausforderung bei der Integration eines externen Dienstleisters. Mehr erfahren Sie in unserem Vortrag „Liebling, ich habe einen Neuen – Dienstleister erfolgreich integrieren“ auf der solutions.hamburg. Der Track „Paartherapie 2.0“ bietet weitere spannende Eindrücke und Therapieansätze aus dem Spannungsfeld „IT meets Business“.

Verweise

- Capgemini Consulting. (2016). IT Trends 2016. Von capgemini: https://www.de.capgemini.com/resource-file-access/resource/pdf/capgemini-it-trends-studie-2016_0.pdf abgerufen

- Lencioni, P. (2002). 5 Dysfunctions of a Team. Jossey-Bass.